本院でもCTを導入してから、時間がたつが、CTを撮影してみると、歯性上顎洞炎という病気が意外に蔓延していることがわかる。原因は色々考えられるが、考えられるのは、”根管治療の成功率の低さ”だと思う。次に考えられるのは”耳鼻科との連携不足”であるように思う。

根管治療を困難にする要因は色々あると思うのだが、一つ要因としてあるのは、保健点数の低さは否めないのではないだろうか、また、それと最近になってインプラントの普及もそれに拍車をかけているように思う。根管治療は保険治療になるので、歯科医院の収入には全く寄与しないし、それどころか、時間ばかりかかって大赤字なのでこれを丁寧にするのはよほどの物好きでないとできないと思う(あれ?だれのことだ??)。確実に治ると言い切れない、もうからない治療(根管治療)と保険外治療で約30万程度するインプラント治療を歯科医院経営の立場から考えると、どちらを選択するであろうか? 火を見るよりも明らかである。けど、もし自分が患者だったらどちらかは、、、これもどちらを選択するかは明らかな気がする。

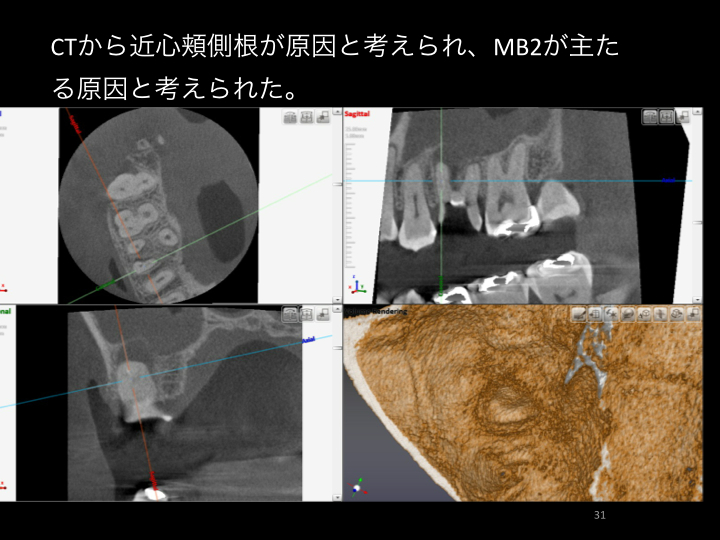

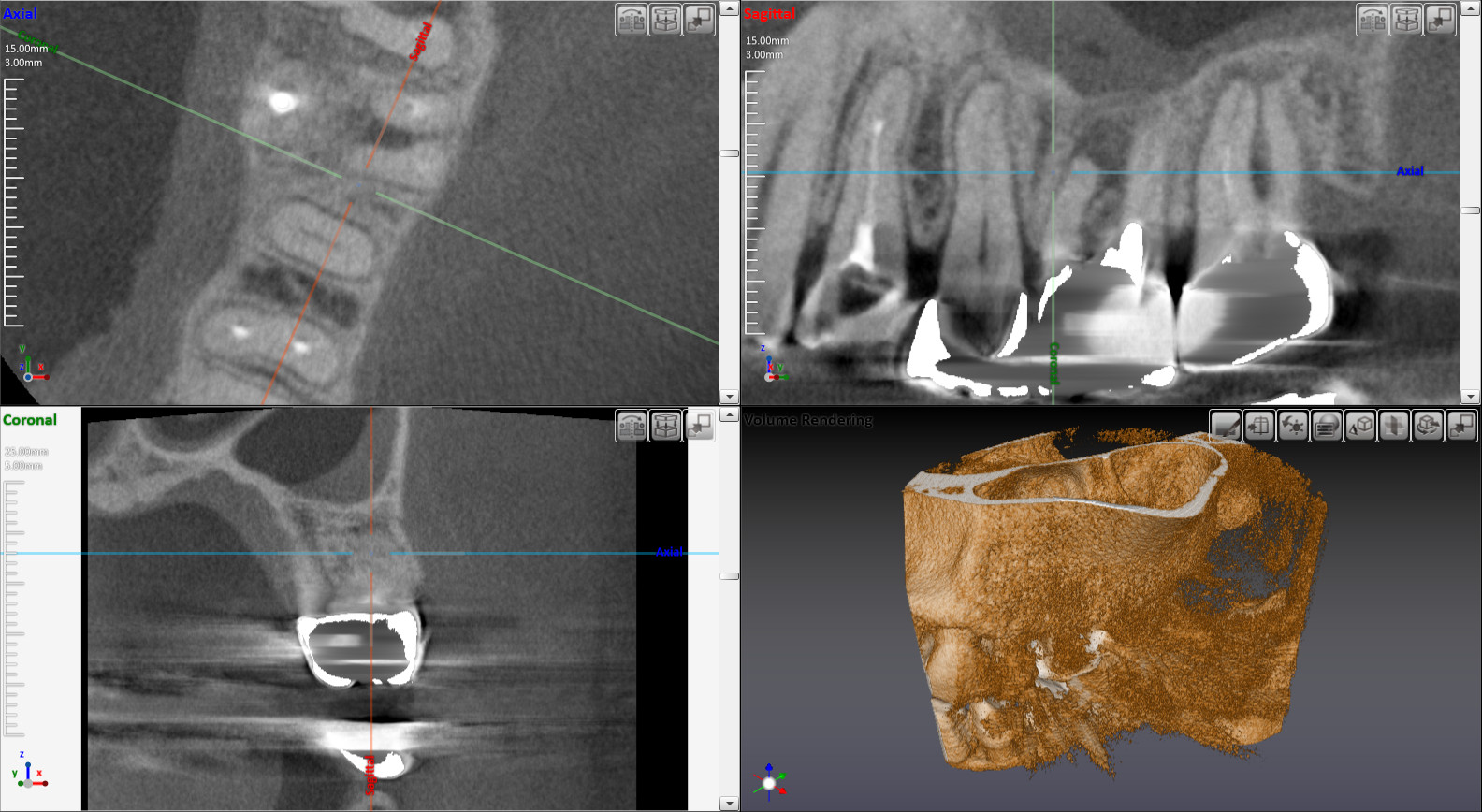

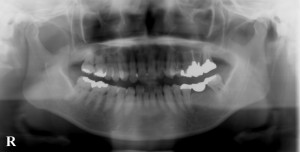

話がそれたのでもどすと、あとの要因として、CT無しには診断が困難だと思う。ただのパノラマとかデンタルX線では歯性上顎洞炎の診断は困難すぎるし、多分CT無しには歯性上顎洞炎と診断できても、どの歯が、また、どの根管が原因かわからないので、根管治療の成功率は低くなると思われる。Google で”歯性上顎洞炎”をキーワードに引いてみると、治療方法としては抜歯がかなり多いというか、実際根管治療を勧めている例はあまり見ない。多分に歯性上顎洞炎=抜歯もしくは内視鏡下副鼻腔手術という図式が成り立っているように考えられる。もちろんその背景にあるのは根管治療の低い成功率であると思う。

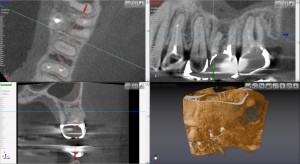

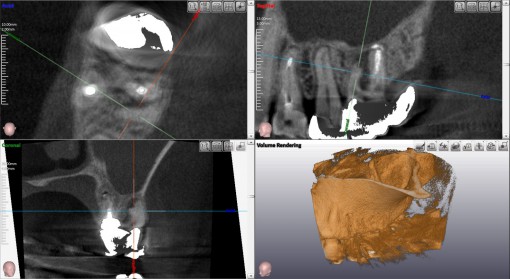

上記の根管治療を困難にする要因は、歯科用顕微鏡とCTの応用、さらには最近ではEr-YAGレーザーの応用にてほぼ解決できるようになったのではないかと考えている(Er-YAGレーザーの応用については、エビデンスはまだないと思うが、個人的には特に有用と感じている)。言い換えるなら、今までの方法では中途半端結果しかでない根管治療も歯科用顕微鏡、CTおよびEr-YAGレーザーの応用で確実な治療結果がでると考えられる。

次の、耳鼻科との連携の点であるが、これもまた、難しい~~。実際の症例で、約2年ほど歯性上顎洞炎に投薬のみを受けていた患者さんとか、耳鼻科>脳外科と受診しても原因不明とされてたりとか、歯性上顎洞炎が原発だと思うんだけど、耳鼻科で”手術と入院が必要!!”とか言われていたりとか、、、

”現代の歯性上顎洞炎”という本が書かれていたので読んでみたが、歯科医から見ても根管治療など丁寧に解説してある。インプラント周囲炎の話などは本当にすばらしい。しかし、読んでいて違和感を感じざるを得ないことがある。多分それは、筆者の先生の”根管治療への信頼感の低さ”だと思う。特に、最近の根管治療は丁寧にやれば治ることのほうが多いと思う。原因が歯であればまず、根管治療を行い、上顎洞に慢性炎症が残るなら耳鼻科的治療をするべきではないかと思うのだが。本の中にも触れてあるのだが、”上顎洞炎の原因が歯であると軽々に言わない”(無用の騒動の元)ありがたい言葉なんだが、もし、耳鼻科医と歯科がきちんと連携できていれば、お互いの治療の治療技術やその限界を理解しあうことができるなら、と考えるのだか、(現実はそんなに甘くないんだよな~~~~)

歯性上顎洞炎は歯科医がCTで確実に診断する、顕微鏡下できちんと根管治療する、耳鼻科でフォローしていただく、のがよろしいかと。

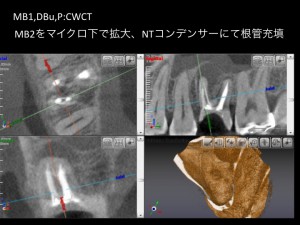

回も、近心頬側第2根管(MB2)のお話、近心頬側第二根管の発現率は、40%~70%といわれているが(数々の報告があり、人種や年齢でも違う。)、最近の自分の感覚ではやはり、60%程度はあるのではないかと感じる。とくに感染根管ではその原因となっていることも多いので、ここを探せるかどうかは、その歯を保存できるか、抜歯になるかの重要な分岐点になると思う。また、歯の症状はなくとも、歯性上顎洞炎の原因になっていることも多い。(歯の症状はないものの、鼻閉感や偏頭痛の原因となる。)

回も、近心頬側第2根管(MB2)のお話、近心頬側第二根管の発現率は、40%~70%といわれているが(数々の報告があり、人種や年齢でも違う。)、最近の自分の感覚ではやはり、60%程度はあるのではないかと感じる。とくに感染根管ではその原因となっていることも多いので、ここを探せるかどうかは、その歯を保存できるか、抜歯になるかの重要な分岐点になると思う。また、歯の症状はなくとも、歯性上顎洞炎の原因になっていることも多い。(歯の症状はないものの、鼻閉感や偏頭痛の原因となる。)

それを判断するために、先の小さなファイル(先端径0.08mm)で探索します。(レーザー処理では切削片が出ませんので、EDTA処理は不要ですが、奥の方向に探索しやすいように、あらかじめ、次亜塩素酸溶液で洗っておきます。)これで、ファイルが進む感じがあれば、イスムスと判断して、さらにレーザーで処理を行います。

それを判断するために、先の小さなファイル(先端径0.08mm)で探索します。(レーザー処理では切削片が出ませんので、EDTA処理は不要ですが、奥の方向に探索しやすいように、あらかじめ、次亜塩素酸溶液で洗っておきます。)これで、ファイルが進む感じがあれば、イスムスと判断して、さらにレーザーで処理を行います。 、うちの歯科顕微鏡は安物かもしれませんが、歯科用顕微鏡(マイクロ)、レーザー、CTのコンビネーションは抜群ですね。自分でも、よくここまで処置ができるようになったものだと感慨深いです。(自画自賛~~~)

、うちの歯科顕微鏡は安物かもしれませんが、歯科用顕微鏡(マイクロ)、レーザー、CTのコンビネーションは抜群ですね。自分でも、よくここまで処置ができるようになったものだと感慨深いです。(自画自賛~~~)

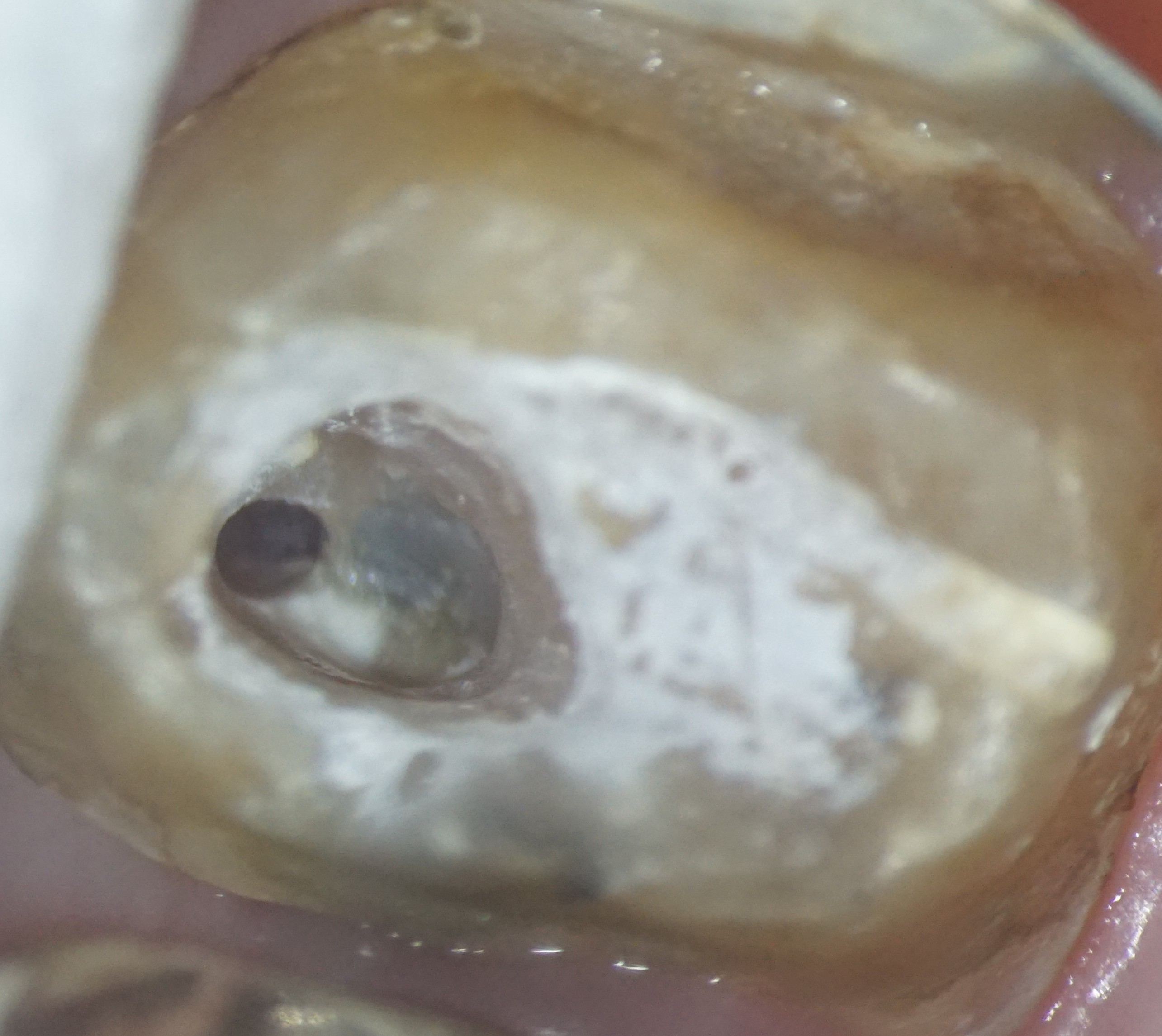

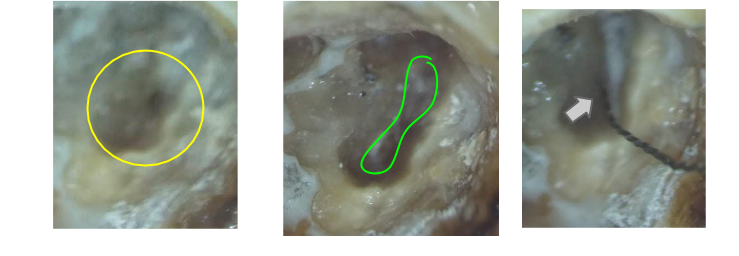

、探したい場所があります。この根管はすでに、専用の超音波スケーラーにて探索中です。超音波スケーラーでもいいのですが、短所として、切削片がでて、根管孔が詰まる。なにより、先端径が大きすぎます。赤の線で囲ったところが、超音波スケーラーで削ったところ、、青い線で囲ったところが、怪しげなところで、もう切削片が詰まりかけてます。ここに、Er:YAGレーザーを用いて、歯質の蒸散を行い、根管を明示していきます。チップの先端は、0.4mmと細く、超音波スケーラーで削った窩洞より一回りは小さいことがわかります。赤いのはガイドで実際のレーザーではありません。Er:YAGレーザーは先端から、少量の水と風が出てます。レーザーでごく表層の歯質を蒸散しますので、削りかすは次々に洗われていきます。顕微鏡で覗きながらしてみると、まさに”根管が開いてきます”。これは、レーザーを軟組織、硬組織が混在した部位に当てていくと、最初に軟組織が蒸散されます。次に、硬組織が蒸散されるのですが、接線効果のように硬組織のエッジが蒸散されると思います。ですので、根管やフィンのありそうな部位にレーザーを当てると、まさに、現れてきます。今回の症例でも、切削片を除去しつつ、綺麗に根管が現れてきました。

、探したい場所があります。この根管はすでに、専用の超音波スケーラーにて探索中です。超音波スケーラーでもいいのですが、短所として、切削片がでて、根管孔が詰まる。なにより、先端径が大きすぎます。赤の線で囲ったところが、超音波スケーラーで削ったところ、、青い線で囲ったところが、怪しげなところで、もう切削片が詰まりかけてます。ここに、Er:YAGレーザーを用いて、歯質の蒸散を行い、根管を明示していきます。チップの先端は、0.4mmと細く、超音波スケーラーで削った窩洞より一回りは小さいことがわかります。赤いのはガイドで実際のレーザーではありません。Er:YAGレーザーは先端から、少量の水と風が出てます。レーザーでごく表層の歯質を蒸散しますので、削りかすは次々に洗われていきます。顕微鏡で覗きながらしてみると、まさに”根管が開いてきます”。これは、レーザーを軟組織、硬組織が混在した部位に当てていくと、最初に軟組織が蒸散されます。次に、硬組織が蒸散されるのですが、接線効果のように硬組織のエッジが蒸散されると思います。ですので、根管やフィンのありそうな部位にレーザーを当てると、まさに、現れてきます。今回の症例でも、切削片を除去しつつ、綺麗に根管が現れてきました。

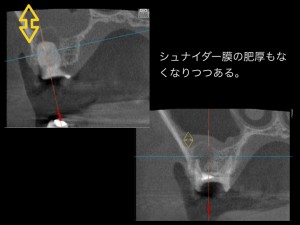

で根管治療中、口蓋根には病巣がなかったことと、患者さんが大枚をはたいてクラウンを入れていて、また使いたそうだったので、口蓋のメタルコアは外してません。頬側第二根管を見つけて、ここを拡大、洗浄してお薬いれて症状が引くのをまちます。CTでみても、シュナイダー膜の肥厚が取れてますし、患者さんも症状が引いたとのことでした。遠心根は前医の先生がやや、拡大しすぎていたようなので、MTAで根充して終了です! 。症状もとれて、患者さんも満足していただきました。僕もこのような困難症例がきちんとなおせて自分のスキルアップを確認できた症例でした。

で根管治療中、口蓋根には病巣がなかったことと、患者さんが大枚をはたいてクラウンを入れていて、また使いたそうだったので、口蓋のメタルコアは外してません。頬側第二根管を見つけて、ここを拡大、洗浄してお薬いれて症状が引くのをまちます。CTでみても、シュナイダー膜の肥厚が取れてますし、患者さんも症状が引いたとのことでした。遠心根は前医の先生がやや、拡大しすぎていたようなので、MTAで根充して終了です! 。症状もとれて、患者さんも満足していただきました。僕もこのような困難症例がきちんとなおせて自分のスキルアップを確認できた症例でした。